この記事では私が英検1級に合格したときの経験をもとに英検1級の出題内容と合格ライン、英検1級合格を目指す人が真っ先にやるべきことをお伝えします。これから英検1級を受けようと思っている人はもちろん英検1級に少しでも興味のある方は必見の内容です!

※筆者が英検1級に合格した時のスコア表

英検1級を受けた理由と経緯

就活を有利に進めるためにTOEIC 900点を目指す

初めて英検を受けたのは中学3年のときでした。高校受験に向けて英検や漢検などの資格を取得しておこうという雰囲気があり、それに便乗して英検3級を受験しました。特に英語が得意だったわけでもなく、周りのみんなも受けているから自分も受けてみようくらいの軽い気持ちでした。中学卒業後は、工業系の学校に進学し、大学もそのまま流されるように理系の学部を選択しました。

大学でも特別何か英語との接点があるわけでもなく、研究室と自宅を往復しながらゲームをしたり、漫画を読んだり、アニメを見たり、好きなことをして生活をしていました。初めての主体的な英語学習のきっかけになったのは、就職活動です。大学院に進学後、来たる就活に備えて何かひとつでも戦える武器を増やしておこうと思い、分かりやすい指標としてTOEICのスコア900点を目標に据えて英語学習を始めました。勉強の結果、目標の900点には届かなかったものの880点というスコアは取得することができ、実際の就活ではエントリーシートにTOEICのスコアは記載するが、面接時には自分からその話題に触れることはせずに相手から言及があったときのみ学習のプロセスやモチベーションについて話すような戦略を取りました。研究室での活動を力を入れていたこととしてメインで話して、TOEICについては話題を振られた時に話すといった感じです。この作戦が功を奏したのかどうかは定かではないですが、無事志望していた企業から内定をもらうことができ、技術職としてその企業に入社し、そのまま今現在も変わらず同じ場所に勤めています。

海外出張をきっかけに英語学習のモチベーションアップ

社会人になってから仕事で英語力が求めれることはほとんどありませんでしたが、年に1度は会社でTOEICを受ける機会があり、入社時には900点近くあったスコアが少しずつ下がっていくのを慢性的にごく自然な現象として受け入れているような状態でした。そんな中、転機が訪れたのは入社から6年経過した頃のことでした。初めて海外出張に行く機会に恵まれたのです。出張先は東南アジアの国で英語圏ではありませんでしたが、コミュニケーションをとるときは英語ベースだったのでリアルな感触をもった国際交流を経験することができました。出張は1週間程度の短い期間のできごとでしたが、自分にとっては何か大きな意味のある体験だったように思います。この時の自分のコミュニケーションはお世辞にも綺麗な英語とは言えるようなものではありませんでしたが、ビジネス上の目的は達成することができたという高揚感とあまりにも言いたいことが言えなかったもどかしさが入り混じって、ああ、もっと英語ができるようになりたいという素直な感情が溢れてきました。

“英語がもっとできるようになりたい”

きっかけは何にせよモチベーションは学習の源です。漠然と英語の学習意欲が湧いてきたものの、このままだと掴みどころもないのでもう少し具体的な目標を設定したいと考えました。一番初めにパッと思い浮かんだのはTOEICで満点を取るという目標でした。しかしこれはすぐに却下しました。TOEICは企業、人事評価において英語能力の指標とされることも多く、私自身このスコアを上げて就職活動を有利に進めた経歴がありますが、一方でこのテストで満点を取れるように訓練をすることが実用的な英語力の向上に直結するとは感じられませんでした。進学や昇進に必要な要件としてTOEICのスコアアップを目指すことは何も問題ないですが、TOEICは基本的には現在の自分の英語力を確認するために特に対策せずに受験するような使い道が本来あるべき姿であると感じています。TOEIC Speaking & Writing Testのようなテストもあるもののリスニングとリーディングのテストが主流であることも選択肢から除外した要因のひとつです。

英検1級に向けての学習をスタートするタイミング

そのほか、有名どころでTOEFL, IELTSなども検討しましたが、受験料が英検と比較して高いというのと留学や移住を経験したことがない身からすると馴染みがなく、興味があまり湧かなかったというのが正直なところです。英検は学生時代に受けていて親しみもあるし、4技能(リーディング・リスニング・スピーキング・ライティング)をバランスよく学習できそうで、トピックも日常生活、ビジネス、アカデミックまで網羅的に扱っていることもあり、英語の基礎力を見直し、総合力を鍛えるのにうってつけの題材に感じました。

さっそく英検の公式ホームページにアクセスして情報収集を始めました。これが2024年1月の出来事です。英検は年に3回(第1回:6月,第2回:10月, 第3回:1月)開催しているのですが、その時点で受けられる最短の2024年度 第1回検定(2024年6月)が私の初受験となりました。受験する級は1級。受験料は12,500円。正直なところ高いなぁと思いつつ、厳正な試験管理と運用にはこれくらいのコストはかかるかと自己暗示をかけて納得しました。最終的に英検1級合格するまでに3回受験することになったので、実際にはこの3倍のコストがかかったわけですがこのときはまだ知る由もありません。

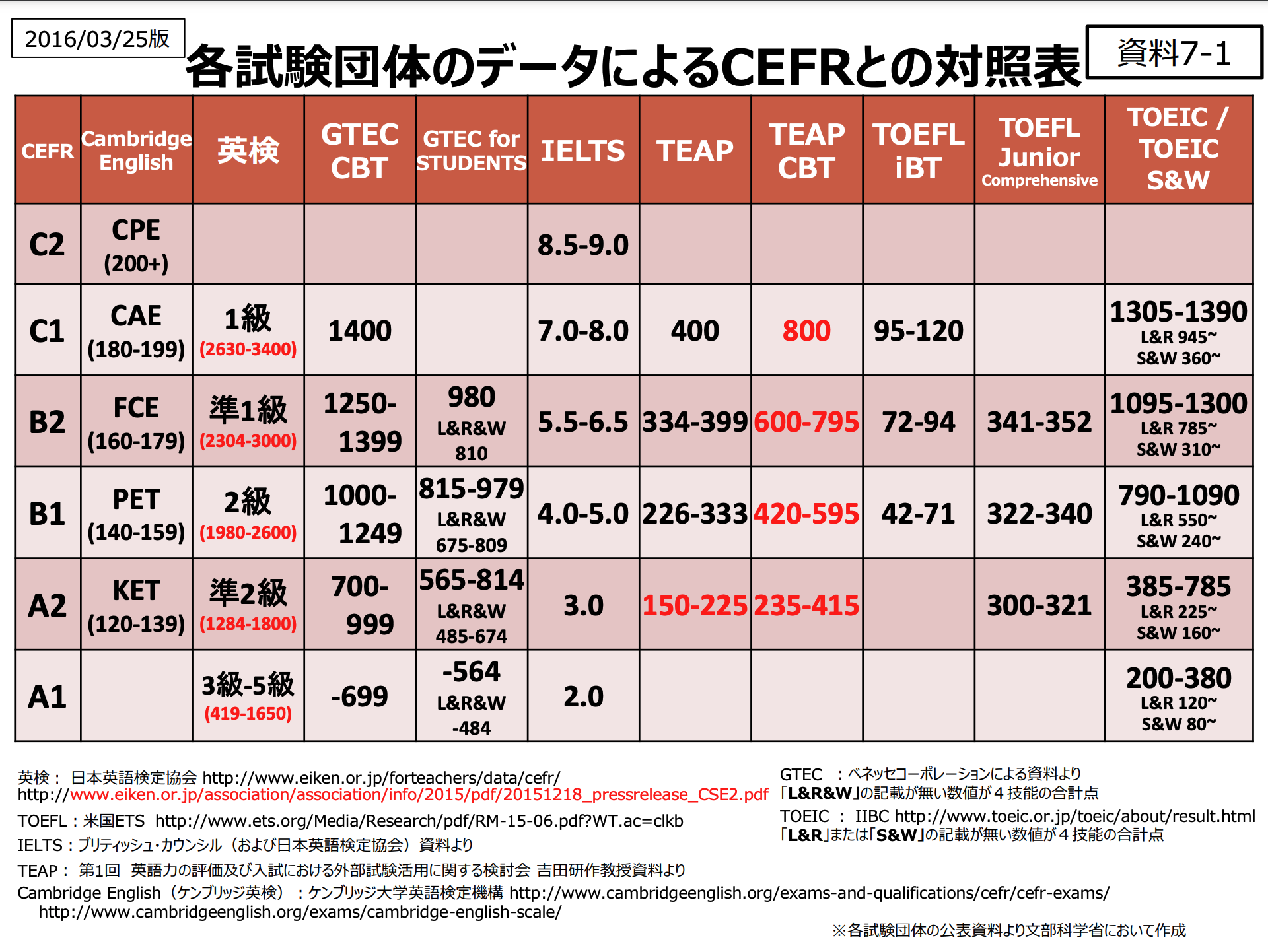

以下は文部科学省による各試験のCEFR(セファール)の対照表です。CEFRとは、Common European Framework of Reference for Languagesの略称で、ヨーロッパ言語共通参照枠を意味する国際的な語学力の指標を意味し、例えば英検1級はCEFRだとC1レベルに該当し、TOEICだと L&R 945~ に相当します。ちなみにCEFRは6段階評価で高い順からC2, C1, B2, B1, A2, A1となっており、C2レベルを証明したい場合、英検やTOEICでは該当するスコアが存在しないため、Cambridge English(ケンブリッジ英検)やIELTSを受験する必要があります。

英検1級に向けた学習を始める目安としては英検準1級合格、もしくはTOEIC 900点取得くらいが良さそうです。私自身がまさに丁度そのくらいで英検1級用の学習を始めて、英検1級合格というのが努力すれば何とか達成できるレベルのチャレンジに感じましたし、また英検1級合格したくらいのタイミングで受けたTOEICは特に対策せずに950点程度のスコアになっていました。

出典:英語の資格・検定試験に関する基礎資料. 文部科学省

英検1級の出題内容と採点基準、合格ライン

一次試験の出題内容

一次試験(筆記100分 / リスニング 35分) リーディング35問, ライティング2問, リスニング 27問

各技能850点 合計2550点満点 3技能合計が2028点以上で合格

| リーディング | 時間 | ||

|---|---|---|---|

| 問題 | 問題数 | 配点 | 合計 100分 |

| 空所補充 単語 | 22 | 850 | |

| 空所補充 長文 | 6 | ||

| 内容一致 長文 | 7 | ||

| ライティング | |||

| 問題 | 問題数 | 配点 | |

| 英文要約 | 1 | 850 | |

| 英作文 | 1 | ||

| リスニング | 時間 | ||

|---|---|---|---|

| 問題 | 問題数 | 配点 | 合計 35分 |

| 会話 | 10 | 850 | |

| アカデミック | 10 | ||

| 事前文章付き | 5 | ||

| インタビュー | 2 | ||

⼀次試験は、筆記試験とリスニングテストの2部構成です。筆記試験は100分で、リーディング・ライティングの2技能をまとめて実施。リスニングテストは約35分で、筆記試験終了後、連続して実施されます。解答形式は、ライティングのみ記述式で、それ以外は4択のマークシート方式です。

二次試験の出題内容

二次試験 – スピーキング(英語での面接 10分)

一次試験合格者のみ受験可能 850点満点 602点以上で合格

| スピーキング | 時間 | ||

|---|---|---|---|

| 面接の流れ | 時間 | 配点 | 合計 10分 |

| 自由会話 | 1~2分 | 850 | |

| スピーチ | 準備1分 回答2分 | ||

| Q&A | 4分 | ||

二次試験は、面接形式で行います。面接官はネイティブの試験官1人、日本次の試験官1人の計2人です。初めに自己紹介や会場までの来場方法など簡単な会話を行い、そのあと5つのトピックの書かれたカードを渡されるので1分間でその中から1つを選択します。その後、2分間のスピーチを行い、スピーチの内容に関してQ&Aを4分間行います。スピーチ、Q&A、文法・語彙、発音の4項目で採点が行われます。

採点基準と合格ライン

このうち何問正解したかをもとにCSEスコアという英検独自のスコアに換算されます。各受験回ごとに受験者の得点を統計的に処理してスコアを算出を行いますので、同じ正答数であっても受験回が違えばスコアは変動します。

例えばその回のテスト問題が難しければ、全体的に受験者の正答率が下がるので少ない正答数であってもCSEスコアは高めに出ますし、逆にテスト問題が簡単だった場合は同じ正答数であっても難しかった回よりもCSEスコアは低めになります。統計的に受験者の得点を処理することで、受験回ごとの不平等さをできる限り排除し、公平に英語力を評価できるのがCSEスコアという指標です。

1次試験はリーディング、ライティング、リスニングの3技能で構成され、CSEスコアは各技能850点満点、3技能の合計2550点満点中、1次試験の合格点は2028点です。これを3で割ると676点となり、各技能676点以上取れていれば当然合格となります。逆に676点を下回る分野があっても他の分野で得点を補うことで合格を狙うこともできます。

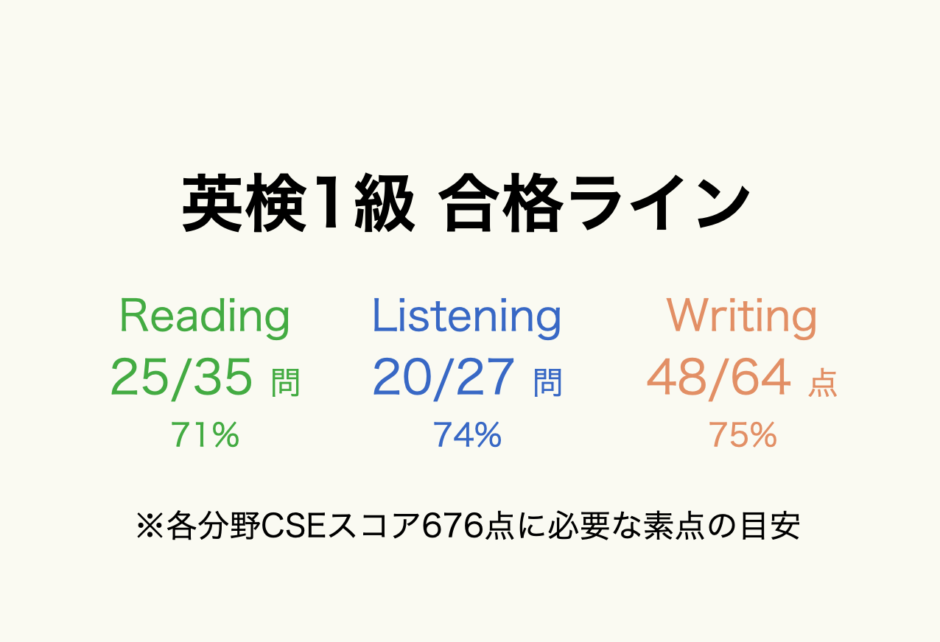

上述のように回によってCSEスコアは変わりますが目安として

リーディングは 25/35点(71%) リスニングは20/27点(74%) ライティングは 48/64点 (75%)以上あればほぼ確実に各技能でCSEスコア676点以上(合格ライン)は得点できます。したがって英検1級に合格するためには、各分野で7割強の得点を目指して学習を進めることになります。

英検1級の1次試験の合格率については、現在は公式に発表されていませんが、過去に公表されていたデータから推測すると10%前後程度と言われています。英検1級の受験を志すような英語学習者の中で10%程度しか通過しないということで、非常に高い壁であることは間違い無いですが、適切に準備、対策をすることでこの高い壁を乗り越えていきましょう。

英検1級受験を決めたら最初にやるべきこと

英検1級の受験を決めたらまずは過去問を解いてみるべし

過去問を解くことで問題形式の把握と自分の実力、苦手分野を確認し、

合格に向けて自分に合った学習計画を立てることができる

英検1級を受験することを決めたら何はともあれまずは過去問を解いてみましょう。

え、いきなり過去問?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、現在の自分の実力の把握、合格までの距離が明確にするために必要な作業です。出来ればきちんと時間も測って過去問に挑戦してみましょう。英検公式のホームページで最新の過去問を見ることができるのでまずは一度、出題形式の確認の意味も込めて問題を解いてみることをお勧めします。

英検1級過去問

また24年度の第1回より出題形式が以下のように変わっています。

リーディング 41問→ 35問 (大問1:短文の語句空所補充 3問削除, 大問3:長文の内容一致選択→3問削除)

ライティング 1問 → 2問 (英文要約追加)

2024年度 英検問題形式リニューアルについて

上述のように出題形式が変更されているため24年度以前の過去問を解くとリーディング問題が多く、ライティングは英文要約の問いがありません。以上の理由で英文要約は過去問のサンプルが少ないので注意が必要です。現状の実力確認だけでなく、効率的な学習には、過去問が必須になります。

※2025/3/22時点では2025/2/28発行の以下が最新 (24年度第2回分まで収録)

2025年度版 英検1級 過去6回全問題集【音声アプリ・ダウンロード付き】 (旺文社英検書)

2025年度版 英検1級 過去6回全問題集(音声DL付) 2025年度版 英検過去6回全問題集シリーズ Kindle版

私自身は上記シリーズの過去問のKindle版を買ってiPadで学習していましたが、本でもKindleでもどちらでも好きな方で問題ありません。リスニング音声はアプリをダウンロードして確認することができます。自動採点のサービスも付録についており、実際に私が英検1級の学習を始める前、力試しで受けたときの記録が以下です。

旺文社 自動採点サービスによる採点結果 (クリックで表示)

この度は旺文社の『英検(R)過去問集シリーズ』の自動採点サービスをご利用いただきありがとうございます。あなたの採点結果は以下の通りです。

▼採点した級と回▼

英検 1級

2020年度第3回

▼技能ごとの正答率▼

リーディング・リスニングそれぞれ70%の正答率が合格の目安です。

リーディング:63%

リスニング: 66%

▼大問ごとの正答率▼

それぞれ70%の正答率を目指しましょう。

【筆記 1】 52%

【筆記 2】 83%

【筆記 3】 80%

【リスニング Part 1】 70%

【リスニング Part 2】 60%

【リスニング Part 3】 80%

【リスニング Part 4】 50%

▼あなたのライティングの解答▼

I agree with the opinion that globalization is a positive power in today’s world.The first reason I think so is that we can buy and sell various items what we want.Now, there are a lot of products we get from abroad. If you were able to purchase items only which was made in your country, you would have big trouble.The second reason, I support the opinion is that you can get the latest information all over the world. These days, the progress of technology is quite amazing.So, it is good to keep in touch with these progress.Finally, the globalization has great power to enhance the relationships between countries.

リーディング 63%、 リスニング 66%、ライティングは採点されませんが、今見返すと恥ずかしいくらい全くできていませんでした。甘く見積もっても3割くらいの得点かなと思います。学習前の段階でリーディングとリスニングは6割は取れたので英検1級にもすぐ手が届くのではないかと思ったのですが、実際にはそんな甘いことはなく、合格するまでに3回の受験、1年近くの期間を要しました。

過去問を解くことで合格までの距離が明確になります。私の場合は上記のテスト結果を踏まえて単語力の強化、ライティングの練習をベースに学習していこうと決めました。実際リーディングは全35問中22問(約63%)が単語問題でここを全問正解できれば、長文は4択の運任せにしたとしてもリーディングで7割の合格点に近い得点は可能なので、単語を覚えるのが苦でない方にとっては、ここは力の入れどころかと思います。またライティングは出題が2問のみで形式も決まっているので、対策次第でスコアアップが望みやすい分野です。リーディング、リスニングが6割くらいの得点でもライティングで9割近い得点を取って1次試験を突破する方も少なくありません。特に試験まで学習時間があまり取れない場合には、優先的にライティングの学習を進めることをお勧めします。